昔ある村に、とてもケチで欲の深い爺さんがいました。1杯のご飯も5~6日かけて食べ、たくあんは1本を半年もかけて食べる程でした。まるで爪に火をともすような暮らしぶりで、それはもうケチケチとお金を貯めていました。

爺さんの楽しみといえば、命より大切なお金の勘定でした。毎晩、床板をそっとはがし、床下から金袋を引き出して、小判を一升枡(いっしょうます)でザラザラと計り、九升の小判を眺めながら幸せそうにニタニタ笑っていました。

こんな爺さんでしたので、床下の金が心配で心配で、村人たちが家に近寄ったりするだけで怒鳴り散らして追い返しました。ましてや村人たちがどんなに困っていても、びた一文の金を貸してやることもありませんでした。

ある晩、爺さんの家に旅のお坊さんが立ち寄りました。お坊さんが戸口の前から声をかけても、爺さんは小判の勘定に夢中で、声に気が付く様子はありません。そこで旅のお坊さんが、戸口をがらりと開けて「今晩一晩、宿をかしてもらえませんか?」と、土間に立って声をかけました。

坊さんの姿を見た爺さんは「オラの金が取られる!」とびっくりしたとたん、息がつまり、それきり倒れて死んでしまいました。爺さんは命より大切な金のために、とうとう命をなくしてしまいました。爺さんが死んでから誰も住む人の無くなった家を、村の人たちは「九升坊」といい、いつまでも残していたそうです。

(紅子 2012-7-11 18:48)

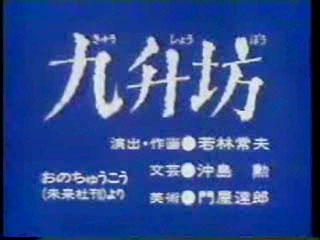

| ナレーション | 常田富士男 |

| 出典 | おのちゅうこう(未来社刊)より |

| 出典詳細 | 上州の民話 第一集(日本の民話20),小野忠孝,未来社,1959年06月30日,原題「九升坊」,採録地「山田郡」,話者「中沢豊三郎」 |

| 場所について | 九升坊エリア(梅田中学校正門の向かい周辺) |

| このお話の評価 |  8.25 (投票数 4) ⇒投票する 8.25 (投票数 4) ⇒投票する |

⇒ 全スレッド一覧