むかし、越後の国の与板(よいた)に、早くに両親を亡くした貧しい若者がおった。若者はぶっきらぼうで人付き合いが悪かったが、働き者で、年寄りにはたいそう優しく親切じゃった。

二十四節季のある一日、この辺りでは人喰いの『弥三郎婆』が出ると言われ、村人達は仕事を休むのが習わしじゃった。じゃが、若者はこの日も一人田んぼへ出かけ、稲を刈っておった。

やがて日が暮れる頃、薄気味の悪い風が吹き始めた。若者がふと顔を上げると、痩せさばらえ、ぼろぼろの着物を着て、恐ろしい弥三郎婆が立っておった。若者はしばらく、冷たい田んぼに裸足で立つ弥三郎婆を見つめていたが、一足しかない自分の草履を弥三郎婆に投げ渡した。

「一足しかないのに何でわしにくれるんじゃ?」と弥三郎婆が不思議そうに尋ねると、若者は「年寄は大事にして当り前じゃ。それにわしを食いたければ食え。死ねばおとうやおかあに会えるから、死ぬのは怖くないんじゃ。」と言うた。

弥三郎婆が草履を履くと、足元から若者の優しさが伝わってきて、体中がポカポカと温まった。弥三郎婆は大きく笑い「お前が気に入った、嫁を連れてきてやるから楽しみに待っておれ。」と言って、雷を呼び雲に乗って去っていった。

その夜、戸板をたたく音に、若者が戸を開けると、弥三郎婆が気を失った若い娘を抱えて立っておった。若者は驚いたが、弥三郎婆は先ほどの草履を返し、「もう死のうなどと考えるなよ!」と叫びながら、娘を残して去っていった。

こうして若者と娘は一緒に暮らし始めた。最初は泣いてばかりいた娘も、やがて若者の心根の優しさにだんだんと心を許し、二人は仲良く働くようになった。この娘、もともとは大阪の大商人の娘で、やがて二人は大阪屋という小さな酒屋を開いた。これが大繁盛して、しまいには与板の殿様一万石、大坂屋は二万石と盆踊り歌に歌われるほどの大商家になったという。

(投稿者: ニャコディ 投稿日時 2012-6-15 22:48 )

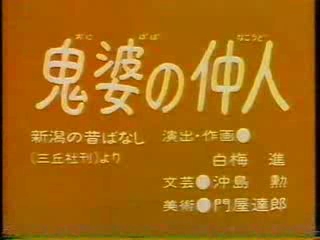

| ナレーション | 市原悦子 |

| 出典 | 新潟の昔ばなし(三丘社刊)より |

| 出典詳細 | 里の語りべ聞き書き 第11巻,川内彩友美,三丘社,1992年06月10日,原題「大阪屋の嫁」 |

| 場所について | 長岡市与板町本与板(地図は適当) |

| このお話の評価 |  9.25 (投票数 16) ⇒投票する 9.25 (投票数 16) ⇒投票する |

⇒ 全スレッド一覧