むかし、ある村におじいさんとおばあさんが住んでいた。

おばあさんは嫁に来てからこのかた何十年も、毎日菜っ葉のたくさん入った菜めしをおじいさんに食べさせていた。毎日菜めしを食べさせられていたおじいさんは、さすがに菜めしに飽きてしまい、おばあさんに菜めしはもう止めてくれと言うが、おばあさんは聞かない。

ある日、おじいさんは一計を案じて包丁を水がめの中に隠してしまう。おばあさんは包丁を探すが見つからない。おじいさんは、もしおばあさんが今後菜めしを作らないと約束すれば、包丁のありかを占って見つけ出してみせると言う。

おばあさんが約束すると、おじいさんは筮竹(ぜいちく)を取り出して易占のまねごとを始めた。「ん、水。包丁は水がめの中にあると卦(け)が出ておる。」おばあさんがこの話を村の人たちに話すと、噂はたちまち広まり、村中どころか近郷の村々までにも、おじいさんは易の大先生として知られることになった。

ちょうどその頃、街の廻船問屋(かいせんどんや)の海の屋では、一人娘の嫁入り道具の手鏡がなくなって大騒ぎになっていた。八方手を尽くしたが見つからず、失せ物占いの大先生のおじいさんを招くことになった。

海の屋に招かれたおじいさんは、占いをするための静かな部屋、握り飯とわらじを用意するように海の屋の主人に言った。おじいさん、実は手鏡のありかなど分かるはずもないので、家人が寝静まった後に逃げ出そうとしていたのだ。夜になり、おじいさんが逃げ出そうしていると、この屋敷に奉公しているお玉という女中がおじいさんの部屋を訪ねてきた。

お玉が言うには、自分には里に病気の父親がいて、病気を治すためには五両もする薬が必要だった。ちょうどその時、娘さんの嫁入り道具の手鏡が五両もすると聞いたので、つい魔が差して盗んでしまった。ところが、家人の監視の目が厳しく、手鏡は屋敷の井戸に捨ててしまった。しかし、なんでも当ててしまう大先生が来たからには、自分が盗んだこともばれてしまうだろうと、涙ながらに話すのだった。

翌日、おじいさんは手鏡は屋敷の井戸の中にあると卦が出たと主人に言った。手鏡はお玉の言ったとおり井戸から見つかり、おじいさんは海の屋の主人からお礼を言われ、十両もの大金をもらった。おじいさんは家に帰る道すがら、お玉を見つけ、自分がもらった十両を全部あげてしまった。お玉は、自分から暇をもらい里に帰る途中だったのだ。

おじいさんはお玉を見送りながら、世の中にはあんなに苦労している人もいるのに、自分は菜めしが食べたくないなど、罰当たりなことを言ったものだと思うのだった。それからおじいさんは、おばあさんの作る菜めしをおいしく食べ、ずいぶんと長生きしたそうだ。

(投稿者: やっさん 投稿日時 2011-8-1 15:03 )

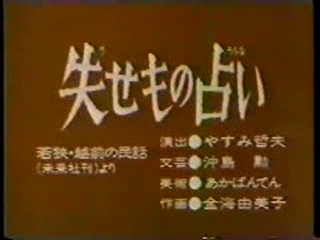

| ナレーション | 市原悦子 |

| 出典 | 若狭・越前の民話(未来社刊)より |

| 出典詳細 | 越前の民話 第一集(日本の民話44),杉原丈夫、石崎直義,未来社,1968年04月30日,原題「菜飯がきらいになった爺さん」,採録地「敦賀市」,話者「中道太左衛門」 |

| このお話の評価 |  9.36 (投票数 11) ⇒投票する 9.36 (投票数 11) ⇒投票する |

⇒ 全スレッド一覧