今から約800年ほど昔。寿永二年(1183年)の源平水島合戦は数多くの戦死者を出し、瀬戸内の水島灘には幾百幾千もの鎧武者達の骸が沈んでいった。

それから数百年が過ぎ、一隻の千石船が静かな晩秋の夜に水島灘を通りかかった。その船が上水島と下水島の間の名も無い島がいくつか浮かぶ場所にさしかかった時の事、突然船の舵が利かなくなり海の底から「杓を貸せ…杓を貸せぃ…」といううめき声が聞こえてきた。

若い舵取りと年老いた船子が船板に耳を付けてみたが、うめき声は確かに船底から響いてくる。何事かと甲板へ上がってきた他の船子達も、気味の悪い声を目の当たりにすると全身の震えが止まらなくなった。そしてとうとう、声に痺れを切らした若い舵取りが杓を海に投げようとするので年老いた船子がそれを止めようとするが、揉み合いになった拍子に杓が海に落ちてしまう。

すると、海のあちこちから一本また一本と杓を持った白い腕が先を争うように伸び出てきて、みるみるうちに辺り一面が何百何千と杓を持った白い腕で埋まってしまった。そして沢山の白い腕は伸び縮みし始め、その度に杓で汲んだ海水が船になだれ込んだ。

とめどなくなだれ落ちる海水で船がゆっくりと沈み始めると、船子達は皆へたりこみ中には経文を唱える者もいた。しかし年老いた船子が底の抜けた杓を海に投げると、不思議な事に白い腕が次々と消えていく。底の抜けた杓では幽霊も水は汲めまいと、年老いた船子が考えての事であった。

源平の合戦で死んだ者達は未だに浮かばれず、真水を欲して船に声をかけていたのである。若い舵取りと年老いた船子はこれからここを通る時は供養に真水を一杯海へ注いでやろうと話し合った。そしてそれ以来、その海に浮かぶ島の一つを「杓島」と呼ぶようになったという。

(投稿者: お伽切草 投稿日時 2012-10-27 18:17 )

| ナレーション | 市原悦子 |

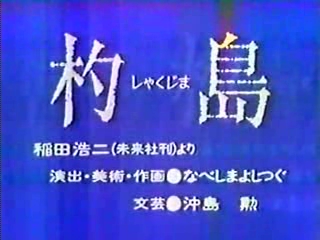

| 出典 | 稲田浩二(未来社刊)より |

| 出典詳細 | 岡山の民話(日本の民話36),稲田浩二,未来社,1964年03月15日,原題「杓島」,採録地「児島市」 |

| 場所について | 水島灘 |

| このお話の評価 |  9.25 (投票数 4) ⇒投票する 9.25 (投票数 4) ⇒投票する |

⇒ 全スレッド一覧