むかし、岡山の新城(しんじょう)に、牙の形に切り立った大岩がいくつかある所がありました。大岩の洞穴には、美作の津山から流れて来た狐達が住み着いておりました。村人達はこの大岩を狐岩と呼んで、誰も寄りつきませんでした。

狐岩の狐達は村に降りてきて、粟を干してあるムシロの上を濡れた体で転げ回ったり、醤油樽に飛び込んだりして、体中に粟や醤油をくっつけて戻り、年寄りや子供の狐と一緒に食べるのでした。ですが、村人達が怒って鍬や棒を持って見張りをするようになったので、狐達は食べ物を捕れなくなっておりました。

ある日、村の庄作(しょうさく)という若者が親類の祝言の帰りに狐岩の前を通りかかり、子供が狐岩に縄をかけて背負おうとしているのに出くわしました。庄作は足が不自由でしたが、村一番の力持ち、正直で働き者な優しい若者でした。庄作は子供に代わって狐岩を背負おってやることにしました。

その隙に、子供は狐の姿に変わり、庄作の土産のご馳走を洞穴に運びこんで仲間の狐達と食べてしまいました。やがて夜になりましたが、庄作は騙されているとも知らず精根こめて狐岩を背負おうとしておりました。狐達ははじめは笑っていましたが、やがて庄作のあまりに真剣な姿に心を打たれました。

狐達は次々に狐火をともし、庄作を励ますように周りを煌々と照らし始めました。庄作はその火を見ると不思議に根気がわいてきて、なお一生懸命岩を背負おうとしました。そのうち狐火は、庄作の足のあたりでグルグル回り始めました。

やがて夜が明け、庄作はハッと我に帰りました。そうして、不自由な足が動くようになっていることに気づいたのです。それ以来、新庄の狐岩は立岩(たちいわ)と呼ばれ、足の不自由な人がその岩を背負う真似をすると治るとされ、いつも新しい縄が縛られるようになりました。そうして狐達は立岩狐と呼ばれ、人々に大切にされたということです。

(投稿者: ニャコディ 投稿日時 2013-6-8 19:59 )

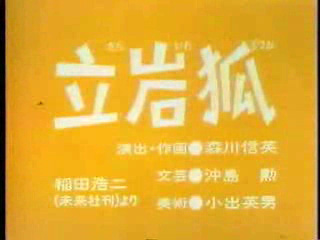

| ナレーション | 市原悦子 |

| 出典 | 稲田浩二(未来社刊)より |

| 出典詳細 | 岡山の民話(日本の民話36),稲田浩二,未来社,1964年03月15日,原題「立岩狐」,採録地「久米郡」,話者「福田孝子」,採集「藤田啓祐」,斉和「福田和子」 |

| 場所について | 立岩様(地図は適当) |

| このお話の評価 |  9.67 (投票数 9) ⇒投票する 9.67 (投票数 9) ⇒投票する |

⇒ 全スレッド一覧