昔、香川県の浅野というところに、油山という小さな山があった。この山のふもとには油が湧き出していたので、村人は夕方になると油皿に一杯の油を汲んで役立てていた。

ある冬の日、父と二人暮らしの久兵衛に父親が油を汲んでこいという。久兵衛は面倒なので数日分まとめて取ってきたいというが、父親は一晩分しか取ってはいけない決まりだという。しぶしぶ出かけた久兵衛だが、やはり茶碗に2日分の油を取ってきてしまう。

味を占めた久兵衛はいつしか鍋で油を汲むようになっていく。その様子をみた他の村人も次々と鍋を使うようになり、しまいには皆で桶で油を汲み、近くの村に売るようになっていった。こうなると誰も野良仕事をしなくなる。田んぼは荒れ放題。

しかしある日、油が出なくなった。村人はあわてて野良仕事に戻ったが、荒れた田んぼが元に戻るまで何年もかかり、しかも夜の油を得る手段がなくなったため、夜なべ仕事もろくにできず、長い間苦労することになってしまった。そして少しずつでも油が使えたありがたみを思い知ったそうな。

(投稿者: hiro 投稿日時 2012-1-7 13:32 )

| ナレーション | 常田富士男 |

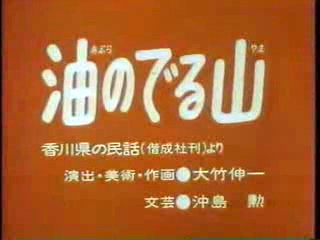

| 出典 | 香川県の民話(偕成社刊)より |

| 出典詳細 | 香川県の民話(ふるさとの民話38),日本児童文学者協会,偕成社,1982年8月,原題「油のでる山」,採録地「香川町」,再話「高桑糺」 |

| 場所について | 油山(地図は適当) |

| このお話の評価 |  8.57 (投票数 7) ⇒投票する 8.57 (投票数 7) ⇒投票する |

⇒ 全スレッド一覧