昔々、ある所に小さな村があった。

村を流れる川には橋がないので、村人は野良仕事に行くのにも、町に行くのにも着物の裾をたくり上げて歩いて渡らねばならなかった。しかし村に橋をかけるお金はなく、お上に掛け合っても小さい村なので相手にされず、村人たちは難儀していた。

さて、この村にどけちで有名な嫌われ者の婆さまがいた。この婆さんは、いつも「あと1両、あと1両」と呟きながら、仕事に精を出していた。

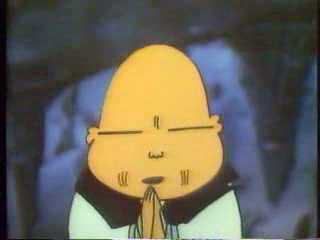

そんなある日、その婆さまが亡くなった。すると、婆さまの住んでいた家にいつのまにかおかめの面が現れるようになった。

そしてこのおかめの面は、月夜の晩にきまってケラケラ笑い出すのだった。村人は恐れ慄き婆さまの家を避けるように通り過ぎ、誰も近づく者はいなくなった。

そんなあるとき、旅の坊さんが現れた。坊さんは村の噂を聞いて、その婆さまが亡くなった家に泊まることにした。

ところがこの日、空に月が上がっても、おかめの面はなかなか笑わない。そしてしばらくすると、坊さんの目の前でおかめの面はポトリと床に落ち、消えてしまった。

坊さんはおかめの面が落ちた辺りの床板をはがし、中を覗いてみると、何と床下から小判が入った壺が出てきた。壺の中には、49枚の小判と「橋をつくる金」と書かれた一枚の紙切れが入っていた。

このことを伝え聞いた村人たちは、婆さまの真意を悟らず、のけ者にしたことを婆さまの霊に詫び、残り1両をみんなで出しあい橋を完成させた。これで川を渡るとき、もう足元をとられる心配もなくなり、村はたいそう栄えた。

(引用/まんが日本昔ばなし大辞典)

| ナレーション | 市原悦子 |

| 出典 | 福島県 |

| このお話の評価 |  8.64 (投票数 14) ⇒投票する 8.64 (投票数 14) ⇒投票する |

⇒ 全スレッド一覧