昔、岩手県黒岩の呉竹という所に、藤兵衛という働き者の百姓と母親が暮らしていました。

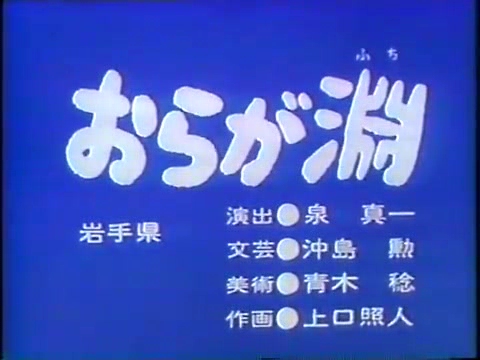

藤兵衛の家の裏手には、北上川が流れていてちょうどそこは深い淵になっていたので、昔から「おらが淵」と呼ばれていました。村では、川から田んぼに水を引いていましたが、藤兵衛の田んぼは高台にあったので、この淵の水に感謝しながら桶に汲んで運んでいました。

ある年のこと、長い間日照りが続き、田んぼも干上がってしまい、ひどい飢饉に見舞われました。悪い事は重なるもので、藤兵衛の母親も病で倒れてしまい、今日食べるものも無くなってしまいました。途方に暮れた藤兵衛は、家にあった石臼と杵(いしうすときね)を売って飯に変えようと考えました。

臼と杵を担いで町に向かって歩いていると、石につまずき転んでしまい、臼と杵はおらが淵にころがり落ちてしまいました。藤兵衛はがっかりして家に帰りると、その夜、おらが淵から「とんか、とんか」と石臼をつくような奇妙な音が聞こえてきました。その音は、やがて藤兵衛の家の前まで来るとぴたっと止まり、不思議な事に空っぽの米びつから米が噴き出しました。

その日からは、米びつが空になるとおらが淵から音が聞こえてきて、米びつは米で満たされるようになりました。おかげで、藤兵衛親子も村の人たちも飢えることもなくなりました。

(紅子 2011-11-19 1:26)

| ナレーション | 市原悦子 |

| 出典 | 岩手県 |

| 場所について | 岩手県黒岩の呉竹(地図は適当) |

| 本の情報 | 講談社テレビ名作えほん第086巻(発刊日:1987年10月) |

| 講談社の300より | 書籍によると「岩手県のお話」 |

| このお話の評価 |  7.25 (投票数 4) ⇒投票する 7.25 (投票数 4) ⇒投票する |

⇒ 全スレッド一覧