昔ある村の大きな屋敷に、下男としてつかわれている佐久(さく)やんという男がいた。この佐久やん、どういうわけか大の刀好き。屋敷の旦那さんが縁側で刀の手入れを始めると、決まって庭に忍び込んでは見ていた。

どうしても刀が欲しくなった佐久やん、ある日旦那さんに、どんな仕事でもするから刀を一本分けて欲しいと言う。しかし旦那さんに、「下男が刀を持ってどうする?身の程を知れ。」と一喝されてしまい、庭の出入りも禁じられてしまった。それでも、どうしても刀を手に入れたい佐久やん、村の鍛冶屋に刀を打ってくれるように頼んでみた。

佐久やんは刀の代金の代わりに、自分が毎日薪を一把持ってくるので、それで代金にあててほしいと頼む。その日から佐久やんは薪を運び続け、千日目には実に見事な小太刀(こだち)が出来上がった。佐久やんはこの刀を、薪を千把運んだので、木千把丸(きせんばまる)と名づけた。

ある日のこと佐久やんは、山に草刈に遣わされた。そして佐久やんが仕事の手を休め、一眠りしていると、何と大蛇が現れ佐久やんを襲おうとした。しかし不思議なことに、懐の木千把丸が光り、大蛇はその光を見て退散してしまう。この話を番頭の長七から聞いた旦那さん、佐久やんを呼んで木千把丸を見れば、それは屋敷の蔵にある何百本の刀にもに勝る名刀だった。そこで旦那さんは、佐久やんに木千把丸を譲ってくれるように頼むが、佐久やんは頑として聞かない。怒った旦那さんは、とうとう佐久やんを屋敷から追い出してしまう。

どこに行くあてのない佐久やんは、村を出てその夜は寂れたお堂で眠ることにした。すると、なにやら外で音がする。佐久やんがお堂を出ると、そこには神様へのお供えものと思しきものがあった。腹が減っていた佐久やんは、お相伴(おしょうばん)ということで、お供えものを食べてしまう。

ところが、お供え物と一緒に置いてあった大きなつづらから娘が出てきたのだ。佐久やんはびっくりして、娘にわけを尋ねる。娘が言うには、この辺りでは毎年化け物が出て、人身御供(ひとみごくう)を授けねばならない。今年は自分に白羽の矢が当たったので、こうしてつづらの中に入っていたと言うのだ。佐久やんは、そんな可哀想なことがあるか、自分がその化け物の正体を見届けてやると言う。

佐久やんは、娘をお堂の中に隠し、化け物が出るの待っていた。すると怪しい風が吹き始め、化け物が現れた。佐久やんは、この時とばかり木千把丸を抜いた。すると木千把丸が光り、化け物は木千把丸の光の前に退治された。翌朝、これを知った村人たちは、こんな豪傑に村を守ってもらったらどんなに心強いだろうかといい、佐久やんはこの村に迎えられることとなった。もちろん佐久やんが助けた娘は、佐久やんのお嫁さんになり、二人は幸せに暮らしたということだ。

(投稿者: 良い子 投稿日時 2011-5-20 8:35)

| ナレーション | 市原悦子 |

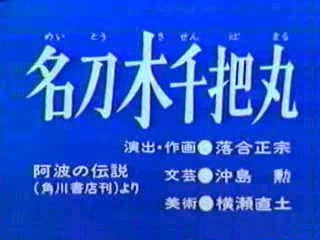

| 出典 | 阿波の伝説(角川書店刊)より |

| 出典詳細 | 阿波の伝説(日本の伝説16),守川慎一郎,角川書店,1977年3年10日,原題「名刀木千把丸」 |

| 場所について | 海部郡で採録 |

| 本の情報 | サラ文庫まんが日本昔ばなし第29巻-第143話(発刊日:1979年4月28日) |

| サラ文庫の絵本より | 絵本巻頭の解説には地名の明記はない |

| このお話の評価 |  8.33 (投票数 6) ⇒投票する 8.33 (投票数 6) ⇒投票する |

⇒ 全スレッド一覧