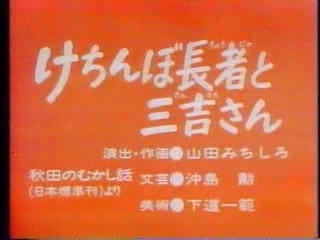

昔、秋田の太平山のふもとに大層ケチな長者がおった。

この長者は近くの貧しい百姓に高い利子で金を貸し、金が返せない百姓にはその娘・息子を奉公人として連れてきて、長年ただ働きさせることで、ここまでの長者になったのであった。

その奉公人の中に三吉という男がおった。三吉は体は小さいが、大変な力持ちで働き者であった。俵も一人でいくつもかついでしまうほどであった。

さて、そんな長者の楽しみは、隠してある金を一人で数えることであった。しかし、金が増えてきてしまい、このままでは誰かに気づかれ盗まれてしまう、と心配した長者は、金と借金の証文を合わせて漬物だるの中にしまうことにした。

ご丁寧にも金と証文を入れた後にぬかを入れ、その上には重い石を乗せた。これで誰も、この中に大金があるとはわからないほどであった。

ある日のこと。長者が久しぶりに金を数えようと漬物だるのところにやってくると、漬物だるの中から金と証文が消えていた。長者はすぐに奉公人を集めて、金のことを聞いたがみんな知らないという。

三吉は「今まで一生懸命尽くしてきた奉公人達を疑うのか」と長者に初めて口答えをした。長者は腹が立ち、「何でもくれてやるから、おまえのような奴は出ていけ」と言い放った。三吉は「それでは出ていくが、その時に一背負いの稲束をもらっていく」と言った。

その夜、長者は神棚の大黒様に金のありかがわかるように祈った。すると驚いたことに大黒様の後ろに証文がどっさりとある。ねずみが巣を作るのに証文を使っていたようである。証文を取り出そうと神棚に手を伸ばす長者であるが、ねずみにかみつかれ、足を踏み外すなどさんざんであった。頭にきた長者は大黒様の像も捨てることにした。

翌朝、太平山にの上に朝日が昇るのを見ながら長者が大黒様を捨てようとすると、手前の山が不意に動き出した。山だと思っていたのは、三吉がかついでいた稲束であった。三吉は山のように大量の稲束をかついで、自分の家へと帰っていった。それを見て、あっけにとられる長者であった。

(投稿者:カケス 投稿日時 2014/5/24 12:34)

| ナレーション | 常田富士男 |

| 出典 | 秋田のむかし話(日本標準刊)より |

| 出典詳細 | 秋田のむかし話(各県のむかし話),秋田県国語教育研究会、秋田県学校図書館協議会,日本標準,1974年06月10日,原題「けちんぼ長者と三吉さん」 |

| 場所について | 秋田県の太平山 |

| このお話の評価 |  7.00 (投票数 4) ⇒投票する 7.00 (投票数 4) ⇒投票する |

⇒ 全スレッド一覧