昔、ある山に炭焼きの夫婦がおりました。この夫婦には一人の幼い娘がおり、名を「花(はな)」と言いました。

冬も近づいた秋の頃、花が炊事の用意をしていた時のことです。狐がリスを狙っているところを目撃し、おもわず柄杓(ひしゃく)で狐を殴り殺してしまいました。花は自分のしたことが怖くなって、狐の血のついた柄杓を囲炉裏に投げ込んで燃やしてしまいました。

しばらくして、両親が沢山の木の実を持って帰ってきました。花が食べた実の種を囲炉裏に吹き出すと、それを見た両親が「火なたに木の実を捨ててはいかん。木の実が化けて出ると言うたじゃろ」と咎めました。

次の日、両親は里に出かけたので、花ひとりが留守番をしていました。雨の降る中、花は少し心細くなりながら待っていましたが、夜になっても両親は帰ってこず、花は炉端でうとううとと居眠りをし始めました。

すると、囲炉裏の中から身の丈三寸ほどの木の実を被った小人が現れ、お囃子のように楽器を鳴らし出しました。最初こそ可愛いと思った花でしたが、囲炉裏からどんどん出てくる小人たちが次第に怖くなってきました。花は、小人達を囲炉裏の中に押し戻し、灰の中に埋めてしまいました。すると、こんどは灰の中から手がでてきて、花の足を掴みました。花は悲鳴をあげて、そのまま気を失ってしまいました。

翌日、両親が囲炉裏の灰を探ると、柄杓と木の実の種が沢山見つかりました。やはり柄杓と木の実が化けたのでしょう。山からもらった木の実は、土にかえすのが一番いい。そうすれば、またいつの日か沢山の木の実をつけるのだから。

(投稿者: もみじ 投稿日時 2012-7-13 23:46 )

| ナレーション | 常田富士男 |

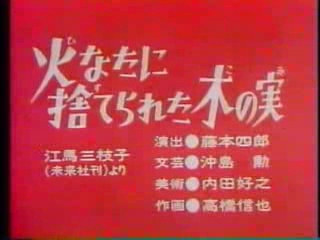

| 出典 | 江馬三枝子(未来社刊)より |

| 出典詳細 | 飛騨の民話(日本の民話15),江馬三枝子,未来社,1958年12月20日,原題「火なたに捨てられた木の実の種は化ける」,採集者「代情通蔵」 |

| このお話の評価 |  7.38 (投票数 8) ⇒投票する 7.38 (投票数 8) ⇒投票する |

⇒ 全スレッド一覧