昔、広島県安芸郡に三田峠(みたがだお)という峠に一軒の家があり、お婆さんが機を織って暮らしていました。

ある暑い夏の日。旅のお坊さんが「水を一杯ください」とたずねてきたので、お婆さんはめんどくさがらず、家の裏から冷たい谷川の水をくんで手渡しました。

親切なお婆さんに感心したお坊さんは、機織りの糸を入れている管(くだ)を手にして、ごにょごにょと唱えました。お坊さんは「これからはこの管からいつまでも糸が出続けます。でも決して疑ったらいけないよ」と、不思議な事を言い残して去って行きました。

それからというもの、本当にお婆さんの糸はいくら使っても、全く減りませんでした。やがてこの事は庄屋さんの耳にも入り「その糸で正月までにワシの着物を織ってください」と、お婆さんに依頼しました。

お婆さんは毎日毎日機を織り続け、大晦日にはもう少しで織りあがるところまで仕上がりました。ホッと一息したお婆さんは、ふと不思議な管の事が気になり始めました。「管の中はどうなっているんだろう」と、管を覗いたりつついたりしてみましたが、これといって仕掛けはありませんでした。

日も暮れはじめ、お婆さんは機織りの続きを始めましたが、どうしたことか管から糸が出てこなくなりました。慌てたお婆さんは、外の雪明りを頼りに、糸をつむぐわくくりを使って、冷たい雪の降る中でカラカラと糸をつむぎ始めました。

やがて夜も明けて、元旦の朝になり、庄屋さんがお婆さんの家までやって来ました。すると、大きな岩の上に座り、わくくりを握ったまま凍え死んでいるお婆さんを見つけました。

それから毎年、大晦日の夜になると、この岩からカラリンカラリンとわくくりの音が聞こえてくるようになりました。村人たちはこの大岩の事を「わくくり岩」と呼び、機織りが上手になるよう願う娘たちが岩の上で糸をつむいでいくようになったそうです。

(紅子 2012-12-1 2:14)

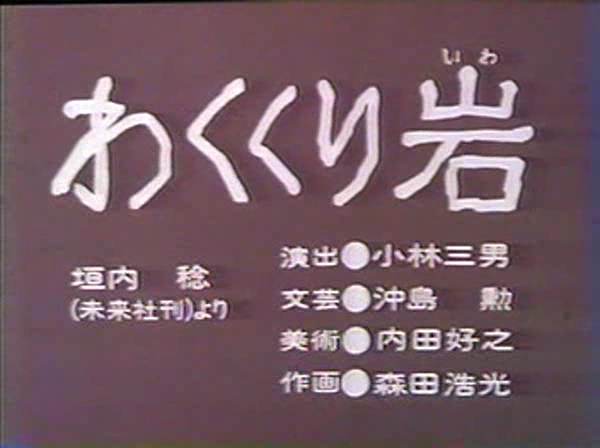

| ナレーション | 市原悦子 |

| 出典 | 垣内稔(未来社刊)より |

| 出典詳細 | 安芸・備後の民話 第一集(日本の民話22),垣内稔,未来社,1959年11月25日,原題「わくくり岩」,採録地「安芸郡」,話者「田川りと、辻治光」 |

| 場所について | 広島市東区福田町の三田峠(地図は適当) |

| このお話の評価 |  4.31 (投票数 16) ⇒投票する 4.31 (投票数 16) ⇒投票する |

⇒ 全スレッド一覧