昔ある所にたくさんの使用人をかかえた大きな商家があった。

大変繁盛している商家であったが、この商家の主人は物を大切にせずすぐに捨ててしまう癖がありました。やがて使用人にもその癖が移ってしまい、何でもかんでもすぐ捨てるものだから、一日が終ると屋敷の裏はごみだらけになってしまった。

そんなある夜のこと、番頭さんが夜遅くまで一人でその日の売り上げを勘定していた。そして夜もとっぷりふけた頃、どこからかこそこそと話声が聞こえてきた。番頭さんが耳をすましてみると、その声はどうやら天井の方から聞こえてくるようだった。番頭さんは不思議に想って、天井裏をそっと覗いてみた。

するとそこには、きゅうすや提灯やそろばんやわらじの顔をした人が集まって話していた。その話は「この家の者は何でもかんでもすぐ捨てるので困っておる」というものだった。番頭さんは、これは道具に宿る神様の寄り合いだと気付いた。

やがて、ある神様が「このままではわしらは浮かばれん。よってこの家を焼くことにする!」と言い、皆もそれに賛成した。番頭さんは肝をつぶし、急いで主人を起こしにいった。番頭さんと主人は恐ろしくて震えた。

だがその時、「わしは反対じゃ」と言う声がした。見てみるとそれは「たわし」の神様で「ここの手伝いの娘がそれはたわしを大切にしておっての。その娘がいるからにはこの家を焼くことはできん」と言った。全員の意見がそろわなくては家を焼くことができず、他の神様は渋々家を焼くのをあきらめた。

こうしてたわしの神様の出現で、家は焼かれずにすんだ。次の日、番頭さんと主人は、たわしを大切にしているという娘に昨晩の事を話し、深く礼を言った。娘は「たわしは大した道具じゃないけど、大事に使えば長持ちするものじゃ」と言った。

それを聞いた番頭さんと主人は、心を入れ替えて物を大切に扱うようになった。

(引用/まんが日本昔ばなし大辞典)

| ナレーション | 常田富士男 |

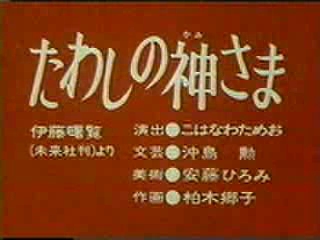

| 出典 | 伊藤曙覧(未来社刊)より |

| 出典詳細 | 越中の民話 第一集(日本の民話35),伊藤曙覧、石崎直義、佐伯安一,未来社,1963年09月20日,原題「たわしの神さまと下女」,採録地「氷見郡、射水郡」,話者「林つよ、伊藤タメ」 |

| このお話の評価 |  9.67 (投票数 9) ⇒投票する 9.67 (投票数 9) ⇒投票する |

⇒ 全スレッド一覧