昔、ある山の中に貧しい村がありました。あまりの貧しさに産まれた子は山に捨てに行かざるをえないほどであり、村人たちは子を捨てる後ろめたさから「子を狐にとられた」と言い、このあたりの狐のことを「子取り狐」と言っていました。

そんな村に、4人目の子(やや)を授かった家がありました。夫婦で頑張って働いていましたが、父親は無理がたたって急な病で死んでしまいました。残された母親は、次の日から幼い3人の子は家で留守番をさせて、末の赤子を背に背負って畑を作り続けました。そして頑張ったかいがあって、ついに畑は出来上がりました。

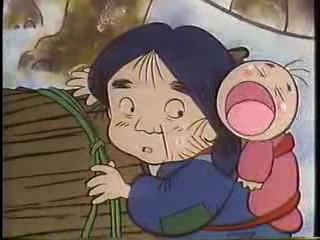

母親は嬉しくなって、いつも子ども達を待たせているのでお風呂にいれてやろうと芝を刈ることにしました。その時、背中の赤子が泣き出しました。背から下ろしてあやしてやると、赤子はご機嫌になったので母親は安心して赤子をそのままにして芝を刈続けました。

ところが、母親は赤子を山に置いたまま帰ってきてしまいました。慌てて山に行こうとする母親は「もし赤子がいなければ…」という考えが頭によぎり、足を止めてしまいます。それでも「子(やや)を狐になんてやるものか!」と走って山に戻りました。しかし時すでに遅く、子はその場に居らず、狐の噛み跡のある負い紐があるだけでした。

泣き崩れる母親の耳に微かに赤子の笑う声が聞こえます。母親が走って声のするほうに向かうと、なんと狐たちが紐人形を持って赤子をあやしているではありませんか。母親は赤子を抱きしめて「狐でさえ子どもをしっかり育てるというのに、おらはなんて情けない」と、前にも増して頑張って働くようになりました。

そうして、母親が作った畑は沢山の蕎麦が取れるようになり、子どもを養うのに十分なほどになりました。村は、この母親を見習って山に畑を作る者が増えて徐々に豊かになり、このことがあってから「子取り狐」も「子守り狐」というようになったということです。

(投稿者: もみじ 投稿日時 2012-6-24 1:02 )

| ナレーション | 常田富士男 |

| 出典 | 三重県 |

| このお話の評価 |  9.70 (投票数 10) ⇒投票する 9.70 (投票数 10) ⇒投票する |

⇒ 全スレッド一覧