昔、備中国中津井(なかつい)の蝋燭売りの女が鳥取県の根雨(ねう)の旅籠に泊まった時の事。夜更けに隣の部屋から何やら読経の声が聞こえてくるので、隣の部屋の男へ声をかけてみると読経を上げているのは男が持っている観音様であり、その顔は盗まれた「中津井の観音様」にそっくりであった。中津井の観音様にはこんな話があるという。

昔、中津井の村に庄作爺さんという齢七十になる老人がいた。庄作爺さんは村の外れのいもが丘に建っている十一面観音を拝む事を日課にしており、村は貧しかったが観音様のおかげで人々の心は豊かであった。しかし平和な村にも戦の波が押し寄せてくるようになり、とうとうある日、宇喜多と尼子の軍勢数千騎が斉田城を目指し真夜中の村を戦火を交えながら通り過ぎていった。村が焼け野原になった上、いもが丘の観音様も野党に盗まれてしまい庄作爺さんは深く悲しんだが、ある時村人の前から姿を消してしまう。

ところが庄作爺さんは納屋に閉じ籠って観音様を彫っていたのであり、ろくに何も食べずに彫り続けて数十日目かの朝、ついに観音様は彫り上がるが同時に庄作爺さんも息絶えてしまった。半年ぶりにいもが丘の庵に観音様を迎えた村人はこの観音様を「身がわり観音」と呼んだ。やがて一年が過ぎ、村人が庄作爺さんを偲んでいもが丘に集まった時の事、庵の中から読経の声がするので村人が振り仰ぐとそれは身がわり観音から聞こえてくるのであった。

そして隣の部屋の観音様の読経も、身がわり観音の読経とそっくりなのだと蝋燭売りの女は言う。隣の部屋の男も、実はこの観音様は村の者がどこかの戦の折に盗んできた物であり、夜になると読経を上げて恐ろしいので元の場所に返してきて欲しいと頼まれていたと言う。盗まれてから二十年経った今でも観音様同士で呼び合っていたのだろうと蝋燭売りの女は思い、こうして二十年ぶりに中津井の観音様はいもが丘の庵に戻る事になり、庄作爺さんの身がわり観音と共に中津井の村を見守っているという。

(投稿者: お伽切草 投稿日時 2012-1-13 13:31 )

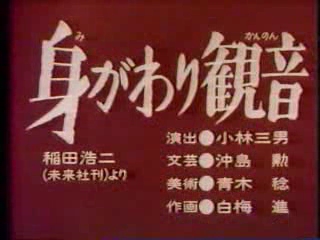

| ナレーション | 市原悦子 |

| 出典 | 稲田浩二(未来社刊)より |

| 出典詳細 | 岡山の民話(日本の民話36),稲田浩二,未来社,1964年03月15日,原題「身がわり観音」,採録地「上房郡」 |

| 場所について | 備中の中津井(地図は適当) |

9.00 (投票数 4) ⇒投票する 9.00 (投票数 4) ⇒投票する |

⇒ 全スレッド一覧