情報の掲載されているページはこちらです。(本文に戻る)byまんが日本昔ばなし〜データベース〜[印刷用画面]

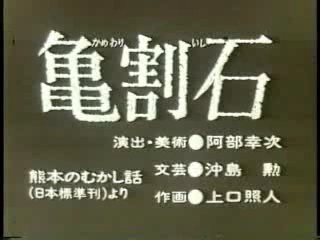

亀割石(かめわりいし)

| 放送回 | No.0979(0617-B) |

| 放送日 | 1987年09月26日(昭和62年09月26日) |

| 出典 | 熊本のむかし話(日本標準刊)より |

| クレジット | 演出:阿部幸次 文芸:沖島勲 美術:阿部幸次 作画:上口照人 |

| ナレーション | 市原悦子 |

|

|

|

日本三大急流「球磨川」の難工事を伝える話

むかしむかし、九州は熊本に流れる球磨川(くまがわ)は、流れがとても早く飛沫を上げて流れるその様は凄まじいものでした。

この球磨川の付近に住む山間の村人達は、下流の人吉(ひとよし)の町に山で捕れたものを売りに行くのですが、流れの急な球磨川に加えて大きな岩が道を塞ぎ、しばしば足をとられた村人が転落して命を落としてしまう難所でした。

そこで、人吉の町に住む問屋の主人「林正盛」は村人が安心して町に来れるように、球磨川に船道を造ることにしました。工事は順調に進むかにみえましたが、大瀬下にある「亀石」という大きな石で足止めをくってしまいました。

石工達と苦心してタガネを打ち込みましたが、亀石は一向に割れる気配がありません。なんとか石を割る方法はないものかと考えを巡らしていると、藪の中から白い狐が現れました。そしてその夜、狐が正盛の夢の中に現れ「亀石の上で枯れ木を沢山燃やせ。どんな硬い岩も火には弱いものだ」とお告げをくれました。

正盛は夜が明けるやいなや、亀石の上に枯れ木を沢山積み上げて火を放ちました。そうして燃え尽きたあと枯れ木のカスをのけると、あの硬かった亀石に大きなひび割れができ、やがて真っ二つに割れて半分はバラバラになって川に流されていきました。

流れをせき止め、急にしていた亀石が割れたので球磨川の水は少し緩やかになって流れていきました。それから先は工事は順調に進み、球磨川の船道整備は完成したのでした。

正盛はお告げをくれた白狐に感謝し、稲荷神社を祀るようになりました。そして、割れた亀石の残りは「亀割石」と呼ばれるようになり、村人達は球磨川を通る船に「亀」の字をつけて、正盛と石工達の労苦を偲ぶようになったということです。

(投稿者: もみじ 投稿日時 2012-7-22 0:22 )

参考URL(1):http://kuma.atukan.com/rekisi/kinsei8/kinsei8.htm

参考URL(1):http://www.higo.ed.jp/edu-c/kagakuten/h22list/22kagakutenpdf/es-kou/22027.pdf

| 地図:亀割石(郡球磨川の大瀬下)地図は適当 |