昔、茨城の八渡の郷(やわたりのごう)という小さな村がありました。この村には、お諏訪さまというお宮があって、村人たちの守り神さまとしてたいへん慕われていました。

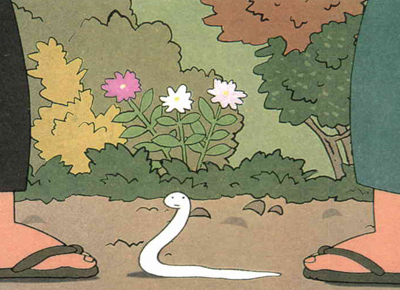

秋祭りが近付いてきたある年の事、お諏訪さまの草むしりをしていた若者たちが、小さな白へびを見つけ捕まえようと追いかけまわしました。村人たちも白へびを面白半分に追いかけ始め、ゴマの木の枝で叩いたりしていました。

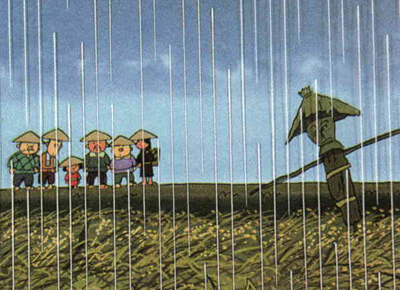

しかし、この白へびは”お諏訪さまのお使い”の蛇だったため、その夜から雨が降り続け、せっかく実っていた稲もゴマもすっかり腐ってしまいました。村人たちはお諏訪さまへのお詫びのしるしに、村ではゴマを作らないと誓いを立てました。

四~五年が過ぎた頃、一人の若者が誓いをやぶってゴマを植えました。そのゴマは立派に育ち、それを見た若者たちは、たたりはもう終わった過去の話だろうと考え、またゴマを作りはじめました。村人たちも、翌年の春になるとゴマを植えました。

その年の秋、待ちに待った刈りいれの日、村中のゴマの木からヘンな虫がわきはじめました。虫は、頭のてっぺんから真っ赤な炎のようなものを出して、村人たちに向かってきました。若者たちもすっかり震えあがり、もう二度とゴマは作らないと再びお諏訪さまに誓いました。

これ以来、この八渡の郷ではへびをいじめる事もせず、ゴマは一本も作らなくなりました。

(紅子※講談社の決定版100より 2011-11-17 1:14)

| ナレーション | 未見のため不明 |

| 出典 | クレジット不明 |

| 講談社の300より | 書籍によると「茨城県のお話」 |

| このお話の評価 |  7.25 (投票数 4) ⇒投票する 7.25 (投票数 4) ⇒投票する |

⇒ 全スレッド一覧