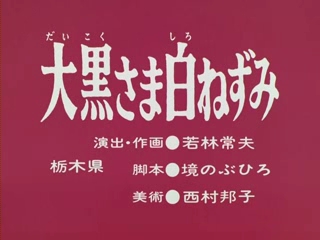

大黒さま白ねずみ(だいこくさましろねずみ)

| 放送回 | No.0544(0340-A) |

| 放送日 | 1982年05月08日(昭和57年05月08日) |

| 出典 | 栃木県 |

| クレジット | 演出:若林常夫 文芸:境のぶひろ 美術:西村邦子 作画:若林常夫 |

| ナレーション | 市原悦子 |

|

|

|

日光市足尾の地名の由来

昔々、下野(しもつけ)の国のある所に、それは仲の良い爺さまと婆さまが住んでいた。2人はたいそう信心深く、朝な夕なに必ず畑の側の大黒さまに手を合わせていた。

ところが、もうそろそろ稲が実を付けはじめる頃。ひどい嵐が吹いて、大黒さまの祠を吹き飛ばしてしまった。爺さまと婆さまは、畑の中に倒れた大黒さまをひとまず家に持ち帰り、大黒さまのために新しい祠を作ることにした。2人は嵐が吹いても吹き飛ばされない所がいいと考え、山の中腹の硬い岩盤をくり抜いて、その中に大黒さまを安置することにした。

爺さまはノミで硬い岩を削り、婆さまはモッコで石くずを運んだ。2人は昼も夜も休まず働き、その年の秋も終わろうという頃、とうとう祠は完成した。ところが、無理がたたったのか、爺さまと婆さまは腰を痛めてそれ以降寝込んでしまった。もう冬が近いというのに、2人の田んぼはまだ刈り入れを済ませておらず、村の中で1枚だけ稲穂をつけたままポツンと残っていた。

大黒様のお使いの白ねずみは、この様子を見ると2人の田んぼから稲穂を1本くわえ、どこやら山の中へ走って行った。白ねずみが向かった先は、その頃日光の山々に道を開き、仏の道を広めていた1人の坊さまの所だった。坊さまは稲穂を持って来た白ねずみを不思議に思い、なにやら伝えたいことがあると見て、ねずみの足に目印の赤いひもを付けてその後をついていくことにした。

そして坊さまは、白ねずみに導かれて爺さまと婆さまの家にやって来た。坊さまは、早速2人のために薬を作り、さらに茎が固くなった稲をガリガリと刈り、あっという間に刈り入れを済ませてしまった。

白ねずみの案内で爺さまと婆さまを助けたこの坊さまは、日光開山の祖と言われる勝道上人(しょうどうしょうにん)だったそうな。そして、上人が白ねずみにひも(緒)をつけたことにちなんで、この地は足緒(足尾)と呼ばれるようになったという。

(投稿者: やっさん 投稿日時 12-17-2011 10:30)

参考URL(1):http://www.geocities.jp/pd_assist/wind_wat/asio/watarasegawa1.html

参考URL(1):http://www2.dokidoki.ne.jp/tomura/ashioCu07.htm

| 地図:わたらせ渓谷鉄道、大黒橋わきの波之利大黒天 |