沢尻の鬼六郎(さわじりのおにろくろう)

| 放送回 | No.0492(0309-A) |

| 放送日 | 1981年10月03日(昭和56年10月03日) |

| 出典 | 神奈川県 |

| クレジット | 演出:こはなわためお 文芸:沖島勲 美術:小関俊之 作画:上口照人 |

| ナレーション | 市原悦子 |

|

|

|

あらすじ

昔々、神奈川は松田の沢尻(さわじり)に六郎という男がいた。この六郎、体は人一倍大きかったが、怠け者だったので、人一倍働くという訳でもなかった。

ある時、六郎は年貢米を納めに小田原の城下に出かけることになった。六郎は米俵を馬の背に乗せ、馬を引きながら小田原へと向かう。途中で昼飯を食べたり、昼寝をしたりといった具合に、ゆったりゆったりと進んでいった。

さて、六郎が飯泉(いいずみ)の観音様のところまで来た時、ちょうどそこでは村人たちが、お堂の屋根を葺き替えていた。小さな藁束(わらたば)をお堂の屋根に放り投げている村人を見て、「そんなちっぽけな藁放り上げてたら、いつ終わるかわかんねえじゃ。」と六郎は言う。馬鹿にされたと思った村人は「そんなら、お前がやってみろ!!」と六郎に藁束を投げつける。そこで六郎は、年貢を納めた帰りに寄るから、大きな藁束を用意しとくように言った。

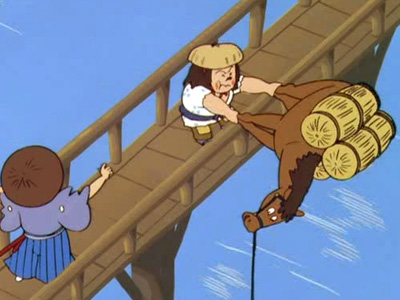

六郎はさらに進んで、飯泉の橋を渡っていた。すると、困ったことに前からお侍がやってきた。こんな小さな橋では、すれ違うことも馬を返すことも出来ない。「無礼者!!馬を戻せ!!口答えすると切り捨てるぞ!!」と息巻く侍をよそに、六郎は馬の下に潜り込むと、何と馬の四足をつかんで持ち上げてしまった。六郎はさらに馬の体を倒し、橋の欄干の外側に馬をどけて、侍が橋を通れるようにした。この様子を見た侍は肝を潰し、そそくさと六郎の後ろと通り過ぎていった。

さて、年貢米を納めた六郎は、飯泉の観音様まで戻ってきた。しかしそこでは村人が、人の背丈より大きい巨大な藁束を作って、六郎が戻るのを待ち構えていた。村人たちは、藁束の中に石をたくさん入れて、さらに水までかける念の入りようだ。この巨大な藁束をお堂の屋根に放り上げろと六郎に言うのだった。

六郎は、渾身の力で藁束を持ち上げると「オリャー!!」という掛け声とともに空に投げ上げた。すると藁束は、お堂の屋根をはるかに飛び越して、松田山の彼方へと飛んでいってしまった。あっけにとられる村人を尻目に、「あんな重てえ束をお堂に乗せたら、お堂がつぶれてしまうぞい。」と六郎は言い、笑いながら去っていく。

このことから六郎は、その後“沢尻の鬼六郎”と呼ばれるようになったそうだ。

(投稿者: やっさん 投稿日時 2011-11-19 12:21)

| 地図:足柄上郡松田町松田惣領の沢尻地区(地図は適当) |