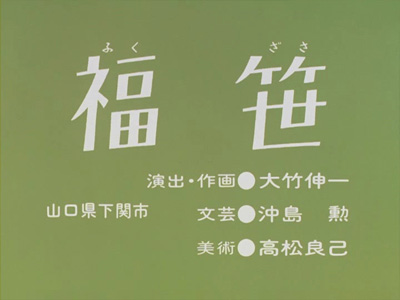

福笹(ふくざさ)

| 放送回 | No.0432(0270-A) |

| 放送日 | 1981年01月03日(昭和56年01月03日) |

| 出典 | 山口県下関市 |

| クレジット | 演出:大竹伸一 文芸:沖島勲 美術:高松良己 作画:大竹伸一 |

| ナレーション | 常田富士男 |

|

|

|

毘沙門天様が孝行者のお八重に福を授ける

昔々、下関の小月(おづき)という所に、お八重(おやえ)という器量良しの働き者の娘が住んでいた。

お八重は両親との3人暮らしだったが、両親は大病を患ってこの何年も床に伏せており、そのためお八重は、ご飯の支度、掃除、洗濯、畑仕事まで全部1人でやらねばならなかった。そんなお八重であったが、忙しい中でも、毎日四王司山(しおうじやま)の毘沙門天様に、おっとうとおっかあの病が良くなるようお祈りを欠かすことはなかった。

さて、その年の暮れも押し迫った頃、お八重の働きぶりに感心した庄屋さんが、お八重を自分の息子の嫁にほしいと頼んできた。ところが、お八重はこの縁談を断ってしまう。実は、お八重も庄屋の息子を好いていたのだが、孝行者のお八重は病気の両親を残して嫁に行くことは出来なかったのだ。

年が明けてお正月のある日、隣村に住む叔父さんがお八重の家を訪ねてきた。この辺りでは、正月初めの寅の日に四王司山の毘沙門天にお参りすると福があるといい、この日は朝も暗い内から山は人でいっぱいになるのだった。叔父さんは、仕事で忙しいお八重に代って、お八重の分まで福をもらってくると約束してお参りに出かけた。

ところが、無事お参りを済ませた叔父さん、肝心の福を買ってくるのを忘れてしまったのだ。戻って福を買おうにも、お札を買ったので財布はすかっらからん。どうしたものかと困っていると、どこからかチリンチリンという音がする。叔父さんが見てみると、そこには5枚の見事な葉をつけた大笹が、雪をはねのけて揺れていた。叔父さんは、この見事な笹を福の代わりに持って帰ることにした。

叔父さんは家に帰ると、「福は買えなかったんじゃが、これは四王司山の笹じゃから福がようけ篭っているだろう。神棚に祭っておくがええ。」と言って笹をお八重に渡した。お八重は、叔父さんに言われたとおり、笹を神棚に置いてその日は床についた。

ところが、お八重が翌朝起きてみると、何と神棚の上の笹は5枚の小判に変わっていたのだ。お八重は、慌てて叔父さんを呼んで小判を返そうとしたが、叔父さんが言うには、毘沙門天様は年に1度お参りに来る者よりも、毎日親孝行しているお八重に福を授けて下さったのだといって、小判を受け取らなかった。

こうして、お八重は小判で両親の薬を買うことができ、薬のおかげで2人の病気は日に日に良くなっていった。また、それからしばらくして、再び庄屋さんから話があり、お八重は庄屋さんの息子とめでたく夫婦になり、以後末永く幸せに暮らしたということだ。

それからというもの、毘沙門天様のお祭りでは、誰もが笹をもらって帰るようになり、これを福笹と呼ぶようになった。

(投稿者: やっさん 投稿日時 12-16-2011 11:19)

| 地図:長門毘沙門天社(四王司山頂上) |