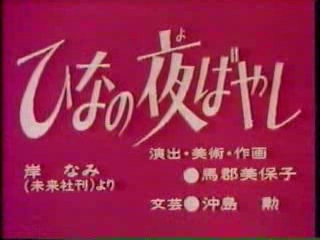

ひなの夜ばやし(ひなのよばやし)

| 放送回 | No.0119(0073-A) |

| 放送日 | 1977年02月26日(昭和52年02月26日) |

| 出典 | 岸なみ(未来社刊)より |

| クレジット | 演出:馬郡美保子 文芸:沖島勲 美術:馬郡美保子 作画:馬郡美保子 |

| ナレーション | 市原悦子 |

|

|

|

あらすじ

今から何百年も前、修善寺で戦(いくさ)があった頃の話。

この修善寺から遠くないある村に、ある日一人の老人が訪ねて来た。老人は深い傷を負っており、この村にある古い屋敷の前まで来ると、そこでばったり倒れてしまった。このお屋敷のお婆さんはたいそう親切な人で、老人を蔵座敷に運ぶと、懇ろ(ねんごろ)に看病した。おかげで老人の傷も日増しに快方に向かっていった。

そんなある日、老人は布団から起き上がり、何やらノミで木を彫っている。老人が作っている物は一対の男雛と女雛だった。完成した雛は見事な出来栄えで、男雛には気品があり、女雛には美しさの中にどこか寂しい影を宿してきた。

「この男雛はワシのゆかりの若殿にそっくりじゃ。また女雛はワシの縁につながる娘にそっくりじゃ。どうか末永く可愛がって下され。」老人はそう言い残すと、それから数日後の夜、どこともなく去っていった。

それからお婆さんは、毎年桃の節句になると、このひな人形を飾っていた。ところがある年の節句、お婆さんは風邪を引いて寝込んでしまった。すると桃の節句も過ぎ去ろうとする真夜中、何やら蔵座敷の奥でヒソヒソと話し声が聞こえる。

「今夜は桃の節句だと言うのに、お婆さんはどうされたのだろう?箱の中とは少々窮屈だが、お囃子して若君殿を慰めぬか?」こうして五人囃子は、にぎやかにお囃子を始めた。

お婆さんは、夢うつつの中でこのお囃子を聞きながら、お囃子の中に琴の音が欠けているのに気づいた。そこで布団から起き上がると、立てかけてあった琴をお囃子にあわせて弾き始めた。そうして琴を弾き終えると、いつしか眠りについてしまった。

翌朝、お婆さんが起きて見ると、蔵の奥にある雛の箱はめちゃくちゃになっていた。これを見たお婆さんは、あの老人が作った雛には魂が乗り移っていると悟った。

それからというもの、この地方では、年に一度は雛を箱から出さないと、その年は不吉なことが起こると伝えられている。また老人が作った男雛は源頼家公に、女雛はその乳母の娘、桜の前にそっくりだったという。

(投稿者: やっさん 投稿日時 2013-3-11 17:16)

参考URL(1):http://www.surugawan.net/guide/129.html

| 地図:修善寺の指月殿(源頼家公墓所) |